Dossier : Burn Out - Quand le travail nous fait craquer

BURN OUT : QUAND LE TRAVAIL NOUS FAIT CRAQUER

Identifié dans les années 1970 chez les personnels soignant et aidant, le burn out ou syndrome d’épuisement professionnel concerne désormais toute la population active. Tableau clinique d’un mal encore difficile à cerner.

« Le matin, je partais travailler comme un automate, sans envie. Et je me sen- tais terriblement fatiguée, débordée par le moindre dossier qui s’ajoutait à tous ceux qui s’accumulaient déjà sur mon bureau. J’étais là, avec mes collègues, mais désinvestie, comme absente. » Chloé, 32 ans, était consul- tante en management dans un grand cabinet parisien. Une jeune cadre, bardée de diplômes, brillante et très impliquée. Mais au bout de six mois d’activité plus qu’intense dans une équipe internationale, elle a « pété les boulons », comme elle dit aujourd’hui en plaisantant. Depuis trois mois, elle est en arrêt maladie, sous antidépresseurs et anxiolytiques, et ne se voit pas pour le moment retourner dans « sa boîte ». Un exemple, malheureusement, parmi tant d’autres.

« Le matin, je partais travailler comme un automate, sans envie. Et je me sen- tais terriblement fatiguée, débordée par le moindre dossier qui s’ajoutait à tous ceux qui s’accumulaient déjà sur mon bureau. J’étais là, avec mes collègues, mais désinvestie, comme absente. » Chloé, 32 ans, était consul- tante en management dans un grand cabinet parisien. Une jeune cadre, bardée de diplômes, brillante et très impliquée. Mais au bout de six mois d’activité plus qu’intense dans une équipe internationale, elle a « pété les boulons », comme elle dit aujourd’hui en plaisantant. Depuis trois mois, elle est en arrêt maladie, sous antidépresseurs et anxiolytiques, et ne se voit pas pour le moment retourner dans « sa boîte ». Un exemple, malheureusement,

parmi tant d’autres.

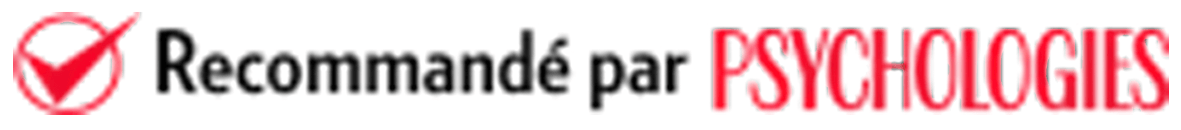

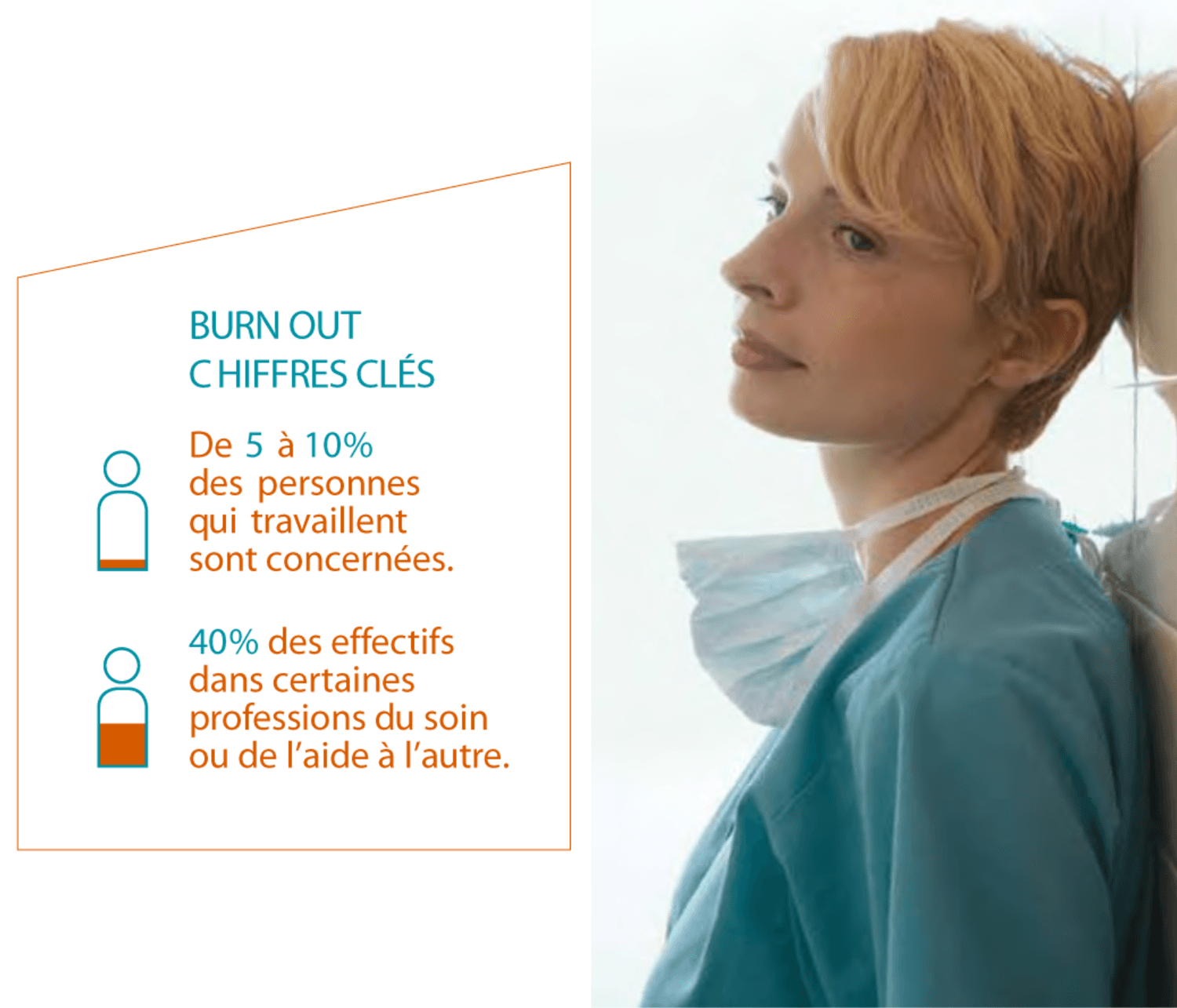

Expression anglaise utilisée pour la première fois en 1969, le burn out fait référence à un « incendie intérieur ». Comme un immeuble dévasté par les flammes, il laisse les gens vidés intérieurement, mais intacts à l’extérieur. Il s’agit d’un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique qui se manifeste par « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résul- tats concrets au travail », résume l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La personne a une impression de non accomplissement, elle pense être incapable de répondre correcte ment aux attentes de son entourage, elle se déprécie et se renferme peu à peu. À cela s’ajoute la dépersonnalisation ou le cynisme. L’individu qui se sent privé de ses ressources émotionnelles, se montre insensible au monde environnant. Il a souvent une vision négative de son travail et de ses collègues, qu’il peut finir par percevoir comme des objets. Le burn out toucherait aujourd’hui 5 à 10 % des actifs.

Expression anglaise utilisée pour la première fois en 1969, le burn out fait référence à un « incendie intérieur ». Comme un immeuble dévasté par les flammes, il laisse les gens vidés intérieurement, mais intacts à l’extérieur. Il s’agit d’un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique qui se manifeste par « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résul- tats concrets au travail », résume l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La personne a une impression de non accomplissement, elle pense être incapable de répondre correcte ment aux attentes de son entourage, elle se déprécie et se renferme peu à peu. À cela s’ajoute la dépersonnalisation ou le cynisme. L’individu qui se sent privé de ses ressources émotionnelles, se montre insensible au monde environnant. Il a souvent une vision négative de son travail et de ses collègues, qu’il peut finir par percevoir comme des objets. Le burn out toucherait aujourd’hui 5 à 10 % des actifs.

UN AGENT SUR SEPT EN ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

Selon une étude du Carrefour santé social(1) sur les risques psychosociaux, l’épuisement professionnel et les troubles musculo-squelettiques (TMS), 24% des agents de l’Éducation natio- nale sont en état de tension au travail et 14% en situation de burn out. En particulier les conseillers principaux d’éducation, les personnels administratifs, les professeurs des écoles élémentaires et ceux exerçant

en collège.

Ce que confirme la psychologue Élisabeth Grebot qui précise : « Il n’y a pas que les enseignants du primaire et du secondaire qui sont concernés, il y a aussi les COP (conseillers d’orientation psychologique) et les enseignants chercheurs du supé-

rieur. » Cet état s’accompagne souvent de douleurs physiques, dans la nuque,

le cou et le bas du dos.

C. H.

(1) Réalisée auprès de 5000 agents de l’Éducation nationale en mai 2011.

Un syndrome plus visible

Dans les années 1970, l’épuisement professionnel était réservé aux employés du domaine de la relation d’aide, très engagés émotionnellement dans leur travail, comme les personnels soignants (médecins, infirmières), les travailleurs sociaux ou les enseignants. Aujourd’hui, de l’ouvrier au chef d’entreprise, « tous les salariés sont touchés, affirme Élisabeth Grebot, psychologue clinicienne(1). Actuellement, nous étudions aussi ce syndrome chez les étudiants ».

"Je pense que c’est plutôt la reconnaissance de la spécificité de cette pathologie qui entraîne une meilleure visibilité. Il touche quand même principalement les professions où l’on s’occupe de l’autre."

Christine Cordoliani

Le burn out - qui n’est pas un terme médical, même s’il est de plus en plus usité par les médecins généralistes, en première ligne pour le déceler chez leurs patients - est aujourd’hui passé dans le langage courant. Mais a-t-il vraiment augmenté comme le laisse penser son utilisation de plus en plus fréquente ?

« Je pense que c’est plutôt la connaissance de la spécificité de cette pathologie qui entraîne une meilleure visibilité. Il touche quand même prin- cipalement les professions où l’on s’occupe de l’autre, explique Christine Cordoliani, médecin-conseiller technique auprès du Recteur de l’Académie de Versailles. Ce qui a changé, c’est le besoin de reconnaissance au travail, notamment dans des métiers qui n’ont pas forcément de perspectives d’évolution de carrière. On peut observer ce qu’on appelle le présentéisme : des personnels enseignants ou d’encadrement qui continuent de venir

travailler, mais s’isolent de leurs collègues et finissent par se désintéresser des élèves, qu’ils ne voient plus comme des personnes, d’où un sentiment d’échec qui précède l’effondrement. »

Une conséquence du stress au travail

« Avec la possibilité d’être connecté en permanence (courriels, textos, twitter, etc.), le travail empiète de plus en plus sur la vie personnelle, souligne le Dr Cordoliani. Ces modes de communication, en temps réel, entraînent une augmentation des attentes personnelles, et des objectifs à atteindre, de plus en plus ambitieux. »

Conséquence du stress au travail, l’épuisement professionnel touche essentiellement les milieux les plus pathogènes en la matière, ceux où les facteurs d’anxiété sont les plus nombreux : surmenage dû à une charge de travail trop élevée, absence de reconnaissance du travail effectué, manque de soutien (proches, collègues, hiérarchie), sentiment d’iniquité,

"Avec la possibilité d’être connecté en permanence, le travail empiète de plus en plus sur la vie personnelle."

Christine Cordoliani

rémunération insuffisante, conflits, perte de sens,… Des facteurs de risque qui vont, au fil du temps, provoquer chez l’individu des manifestations cliniques d’ordre émotionnel (sentiment de vide, perte de confiance en soi, irritabilité,…), cognitif (difficulté de concentration, indécision…) et physique (fatigue généralisée, maux de tête, de dos, problèmes de peau, tensions musculaires,…).

Parce qu’il entre dans la catégorie des troubles d’adaptation, le burn out n’est pas reconnu comme une maladie mentale. Comme la dépression, par exemple, dont la cause première ne peut pas être que le travail. Aussi est-il difficile d’établir son diagnostic. Les médecins ne disposent pas de critères

"Parce qu’il entre dans la catégorie des troubles d’adaptation, l'épuisement professionnel n’est pas reconnu comme une maladie mentale."

précis ; ils se basent sur l’entretien avec leur patient et les symptômes qu’il dévoile.

Dans un monde professionnel de plus en plus complexe, précaire, compétitif et déshumanisé, comment prévenir le burn out ? Pour le Dr Cordoliani, il faut s’appliquer, dans l’Éducation nationale, comme ailleurs, « à former les personnels à la gestion du stress professionnel, à penser l’organisation du travail, à renforcer le sentiment de justice organisationnelle, à améliorer les relations dans les équipes pour améliorer le soutien social, à être attentif aux signes de stress professionnel chez les collègues. »

Autant d’actions qui peuvent permettre de repérer les risques et d’augmenter le degré de vigilance de tous vis-à- vis d’un mal souvent maintenu sous silence. Autre signal d’alerte à ne pas négliger : l’absentéisme. Selon un rapport de l’Agence européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail paru en 2009, un cas d’absence sur deux, en Europe, est causé par le stress chronique.

Carine Hahn

(1) Travaille au laboratoire de psychopathologie des processus de santé à l’Institut de psycho- logie Paris Cité Sorbonne. Elle est l’auteure de Stress et burn out au travail, Éditions d’Orga- nisation, 2008.

3 QUESTIONS À PHILIPPE ZAWIEJA

Psychosociologue, chercheur associé au Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC), Mines ParisTech*.

Comment considérez-vous le burn out aujourd’hui ?

Philippe Zawieja : Ce terme est souvent galvaudé, alors que sa définition est très précise. Il a été conceptualisé dans les années 1970 par Christina Maslach**, la grande prêtresse du burn out, et se caractérise par un épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la démotivation.

Notre époque favorise-t-elle l’apparition de ce syndrome ?

Philippe Zawieja : La pression, la difficulté avec les nouvelles technologies d’articuler temps personnel et temps professionnel et la perméabilité de plus en plus grande entre les deux sont effectivement des facteurs de stress importants qui peuvent favoriser l’épuisement professionnel.

Y a-t-il des personnes plus à même de faire un burn out ?

Philippe Zawieja : Sans conteste les personnes travaillant dans « l’aide », celles qui sont confrontées à la souffrance de l’autre, et celles qui sont en contact avec le public, comme les personnels de guichet ou les caissières, par exemple. Mais le monde du travail a changé et, aujourd’hui, certains métiers ont pris une dimension technico-commerciale (NDLR : les centres d’appel par exemple) qui augmente les facteurs de stress.

Il est également clair que certaines personnalités sont plus sujettes au burn out que d’autres, celles-là même qui montrent une sensibilité au stress.

C. H.

*Avec Franck Garnieri, Épuisement professionnel : approches innovantes et pluridisciplinaires, Armand Colin, 2013 et Dictionnaire des risques psychosociaux, Le Seuil, 2014.

**Avec Michael P. Leiter, Burn out, Les Arènes, 2011

3 programmes uniques pour libérer votre potentiel

🔥 L’Heure du Phénix

(Re)naissez à votre pleine confiance ! Dépassez vos blocages, brisez les automatismes qui vous freinent et bâtissez enfin une estime solide et durable.

⚡ BOOST

Un vrai coup de fouet pour passer à l’action maintenant ! En une séance stratégique, clarifiez vos priorités et repartez avec un plan concret et motivant pour avancer vite.

🌌 ODYSSÉE

Un voyage de transformation profonde. Un accompagnement sur-mesure pour franchir un cap décisif, aligner vos choix et incarner la meilleure version de vous-même.

Posts à l'affiche

Revenez bientôt

Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.

Posts Récents