Dossier : Jeux dangereux - Agir avant que le drame ne survienne

Agir avant que le drame ne survienne

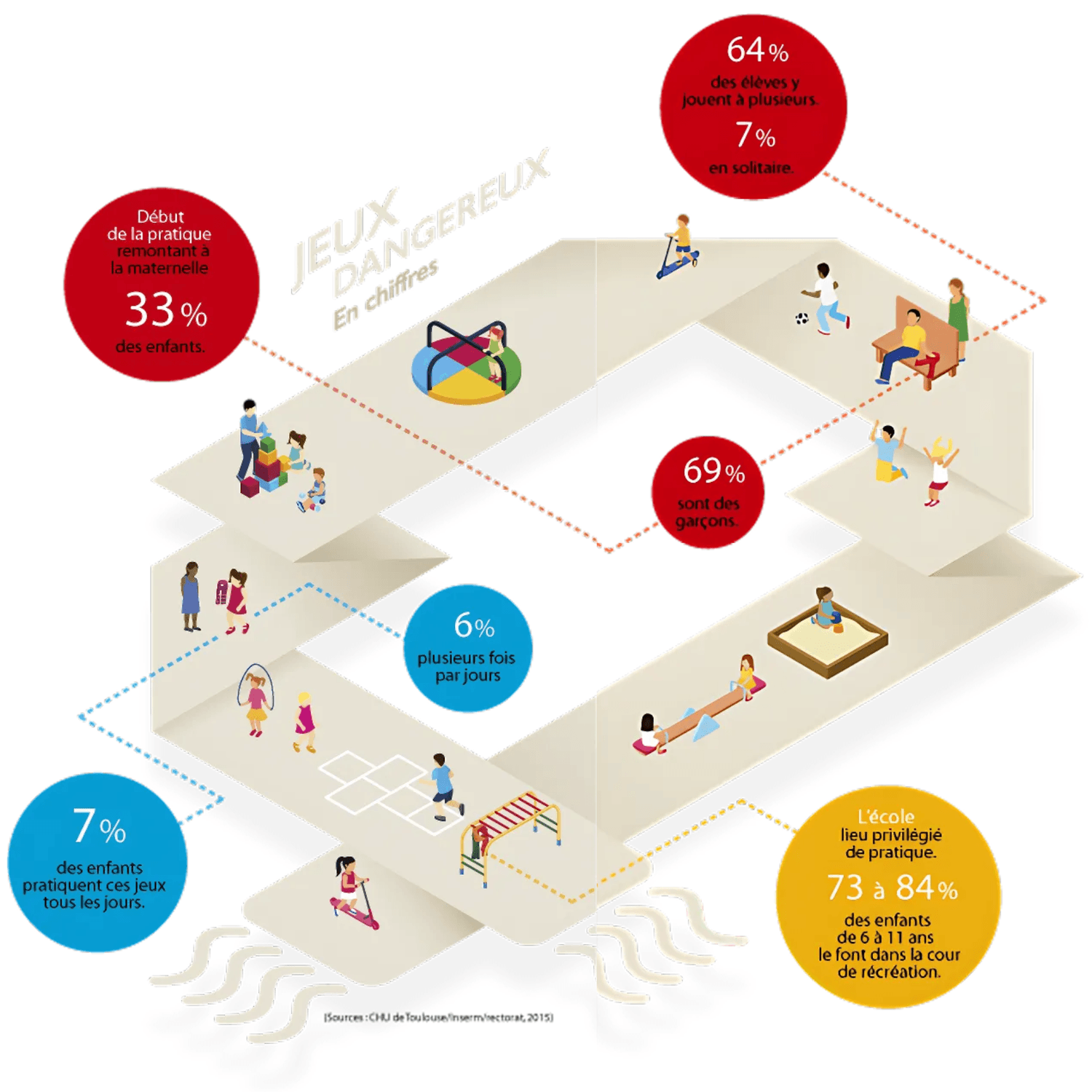

Jeu des poumons, rêve bleu, rêve indien, jeu de la tomate, jeu du foulard, 30 secondes de bonheur, … Quels que soient leurs noms, les jeux d’asphyxie sont pratique courante

chez les jeunes, dans les cours de récréation avec les copains ou seuls dans leurs chambres. Des « jeux » qui peuvent mener à la mort.

Jeux d’asphyxie

71%

des élèves (CE1 et CE2) connaissent au moins un jeu d’asphyxie.

"Un enfant a besoin de jouer. Le jeu lui permet de se distancier de la réalité, de créer et de s’exercer.

Il est indissociable de la vie et son but

habituel est de s’amuser, explique Pierre G. Coslin, chercheur à l’Institut de Psychologie. Certaines pratiques consistent à s’asphyxier volontairement comme si c’était un jeu.» La plus connue, le jeu du foulard, est un étranglement volontaire réalisé seul ou à plusieurs pour éprouver d’intenses sensations et vivre une expérience nouvelle. Il conduit à un évanouissement précédé d’hallucinations visuelles et auditives. Les conséquences peuvent être mortelles ou entraîner des séquelles irréversibles, mais les adeptes l’ignorent ou feignent de ne pas le savoir. « Ce n’est ni un comportement violent ni un suicide, mais un jeu, car il s’agit bien d’une activité destinée à se divertir. Mais c’est un jeu dangereux qui ne peut qu’alerter parents, enseignants, éducateurs ou simples citoyens, car il implique aussi une mise en danger de soi et des autres », souligne Pierre G. Coslin.

Un manque d’information

Si le jeu du foulard existe sans doute depuis les années 1950, ce n’est vraiment qu’à partir de 2007 que de la documentation sur le sujet est apparue dans l’Éducation nationale.

Grâce, en grande partie, à des associations comme l’Apeas*. « Nous travaillons avec des familles, des professionnels et des jeunes qui ont été confrontés à cette expérience dangereuse. Et nous sommes comme une petite mouche du coche quand cela n’avance pas au sein des institutions », précise Françoise Cochet, sa présidente. Pierre G. Coslin insiste : « Selon des extrapolations faites à partir des données des associations de

Jeux d’asphyxie

71%

des élèves (CE1 et CE2) connaissent au moins un jeu d’asphyxie.

"Un enfant a besoin de jouer. Le jeu lui permet de se distancier de la réalité, de créer et de s’exercer.

Il est indissociable de la vie et son buthabituel est de s’amuser, explique Pierre G. Coslin, chercheur à l’Institut de Psychologie. Certaines pratiques consistent à s’asphyxier volontairement comme si c’était un jeu.» La plus connue, le jeu du foulard, est un étranglement volontaire réalisé seul ou à plusieurs pour éprouver d’intenses sensations et vivre une expérience nouvelle. Il conduit à un évanouissement précédé d’hallucinations visuelles et auditives. Les conséquences peuvent être mortelles ou entraîner des séquelles irréversibles, mais les adeptes l’ignorent ou feignent de ne pas le savoir. « Ce n’est ni un comportement violent ni un suicide, mais un jeu, car il s’agit bien d’une activité destinée à se divertir. Mais c’est un jeu dangereux qui ne peut qu’alerter parents, enseignants, éducateurs ou simples citoyens, car il implique aussi une mise en danger de soi et des autres », souligne Pierre G. Coslin.

Un manque d’information

Si le jeu du foulard existe sans doute depuis les années 1950, ce n’est vraiment qu’à partir de 2007 que de la documentation sur le sujet est apparue dans l’Éducation nationale.

Grâce, en grande partie, à des associations comme l’Apeas*. « Nous travaillons avec des familles, des professionnels et des jeunes qui ont été confrontés à cette expérience dangereuse. Et nous sommes comme une petite mouche du coche quand cela n’avance pas au sein des institutions », précise Françoise Cochet, sa présidente. Pierre G. Coslin insiste : « Selon des extrapolations faites à partir des données des associations de parents d’élèves ou du Samu, des millions de personnes sont concernées.» Les témoignages parlent d’eux-mêmes sur le chemin qu’il reste à parcourir. Ludvikas, dix-sept ans, déclare ainsi sur le site Internet de l’Apeas : « J’ai essayé le jeu du foulard il y a deux ans. En lisant un parents d’élèves ou du Samu, des millions de personnes sont concernées.» Les témoignages parlent d’eux-mêmes sur le chemin qu’il reste à parcourir. Ludvikas, dix-sept ans, déclare ainsi sur le site Internet de l’Apeas : « J’ai essayé le jeu du foulard il y a deux ans. En lisant un

parents d’élèves ou du Samu, des millions de personnes sont concernées.» Les témoignages parlent d’eux-mêmes sur le chemin qu’il reste à parcourir. Ludvikas, dix-sept ans, déclare ainsi sur le site Internet de l’Apeas : « J’ai essayé le jeu du foulard il y a deux ans. En lisant un

En France, depuis 1999,

+ de 75 morts

causées par les jeux

d’asphyxie.

parents d’élèves ou du Samu, des millions de personnes sont concernées.» Les témoignages parlent d’eux-mêmes sur le chemin qu’il reste à parcourir. Ludvikas, dix-sept ans, déclare ainsi sur le site Internet de l’Apeas : « J’ai essayé le jeu du foulard il y a deux ans. En lisant un article, j’ai compris les risques que je

En France, depuis 1999,

+ de 75 morts

causées par les jeux

d’asphyxie.

article, j’ai compris les risques que je prenais… Lorsque je m’évanouissais, j’avais l’illusion de voler, de ne plus sentir la douleur… Le réveil était horrible, car c’était comme si je prenais une décharge… »

Et Mustapha, quinze ans : « Ça m’a fait bizarre d’entendre qu’il y avait des morts. Je n’aurais jamais imaginé qu’il y en avait vraiment… » Quant aux parents des victimes, tous ont pour point commun de ne pas avoir vu arriver le drame. « Nous n’avions rien remarqué de suspect, ni traces dans le cou, ni question pour savoir comment cela faisait lorsque l’on étouffait, explique Thierry, le père de Renaud, onze ans et demi. Il a essayé le jeu du foulard - a priori pratiqué par ses copains de foot devant lui quelques jours auparavant - seul dans sa chambre et il en est mort.»

Prévenir par la confiance et la discipline

Les adultes repèrent difficilement ces pratiques. Et, lorsqu’ils y sont confrontés, ils ne parviennent pas à en penser toute la dimension traumatique liée à la confrontation à la mort. Comment concevoir qu’un enfant puisse se détruire ou détruire l’autre ? « L’école assume un rôle important, affirme Pierre G. Coslin. Si l’enseignant fait équipe avec les parents, cela raffermit chez le jeune son sentiment d’appartenance à la communauté.

Il faut instaurer des espaces de parole permettant aux professionnels des écoles, à leurs élèves et aux parents de se rencontrer et d’échanger. Au seinde la famille, il s’agit de créer un climat de confiance, en parlant avec son enfant. Sans oublier la discipline. Les limites que le parent pose à l’enfant sont une façon de lui montrer qu’il lui porte intérêt, qu’il l’aime, et non pas qu’il le contraint.»

prenais… Lorsque je m’évanouissais, j’avais l’illusion de voler, de ne plus sentir la douleur… Le réveil était horrible, car c’était comme si je prenais une décharge… »

Et Mustapha, quinze ans : « Ça m’a fait bizarre d’entendre qu’il y avait des morts. Je n’aurais jamais imaginé qu’il y en avait vraiment… » Quant aux parents des victimes, tous ont pour point commun de ne pas avoir vu arriver le drame. « Nous n’avions rien remarqué de suspect, ni traces dans le cou, ni question pour savoir comment cela faisait lorsque l’on étouffait, explique Thierry, le père de Renaud, onze ans et demi. Il a essayé le jeu du foulard - a priori pratiqué par ses copains de foot devant lui quelques jours auparavant - seul dans sa chambre et il en est mort.»

Prévenir par la confiance et la discipline

Les adultes repèrent difficilement ces pratiques. Et, lorsqu’ils y sont confrontés, ils ne parviennent pas à en penser toute la dimension traumatique liée à la confrontation à la mort. Comment concevoir qu’un enfant puisse se détruire ou détruire l’autre ? « L’école assume un rôle important, affirme Pierre G. Coslin. Si l’enseignant fait équipe avec les parents, cela raffermit chez le jeune son sentiment d’appartenance à la communauté.

Il faut instaurer des espaces de parole permettant aux professionnels des écoles, à leurs élèves et aux parents de se rencontrer et d’échanger. Au seinde la famille, il s’agit de créer un climat de confiance, en parlant avec son enfant. Sans oublier la discipline. Les limites que le parent pose à l’enfant sont une façon de lui montrer qu’il lui porte intérêt, qu’il l’aime, et non pas qu’il le contraint.»

Carine Hahn

*Association des parents d’enfants accidentés par strangulation.

Pourquoi les ados défient-ils la mort ?

Réponse de Xavier Pommereau, psychiatre, chef du Pôle aquitain de l’adolescent (Centre Abadie) au CHU de Bordeaux.

Les adolescents connaissent d’importants bouleversements physiologiques, somatiques, cognitifs et affectifs. Ils se posent des questions sur leur identité, sur le rapport qu’ils ont à leur corps, à leur nom, à leur place au sein de la famille et à la différencedes sexes. Certains d’entre eux cherchent à substituer aux émotions qui les submergent des sensations qu’ils croient maîtriser. Ils s’automutilent, s’imprègnent de produits toxiques pour se griser et ne plus se sentir ou encore se serrent un cordon ou un foulard autour du cou pour ressentir un étourdissement. Ils me disent qu’ils ne veulent pas se suicider, que cela leur fait du bien de se faire mal. Beaucoup disent par leur conduite : « Regardez comme je peux me faire mal.» Pour ceux qui ont subi des abus sexuels, par exemple, agir est une façon de se défaire de la souffrance qu’ils ont subie.Tous les ados font des écarts, mais 15 % d’entre eux vont mal.

Il faut que les parents repèrent bien la différence entre une conduite d’écart (fumer un joint), un grand écart (descendre une piste noire verglacée sans entraînement) et le cran supplémentaire de la déchirure (aller jusqu’à la réanimation après un jeu du foulard).

L’écart nécessite un rappel à l’ordre des parents ; le grand écart une discussion sur les risques encourus et de la mobilisation.

La déchirure leur demande d’évaluer la nécessité qu’ils ont de se faire aider par un tiers.

Souvent les adolescents se libèrent quand un tiers intervient.

Pourquoi les ados défient-ils la mort ?

Réponse de Xavier Pommereau, psychiatre, chef du Pôle aquitain de l’adolescent (Centre Abadie) au CHU de Bordeaux.

Les adolescents connaissent d’importants bouleversements physiologiques, somatiques, cognitifs et affectifs. Ils se posent des questions sur leur identité, sur le rapport qu’ils ont à

leur corps, à leur nom, à leur place au sein de la famille et à la différencedes sexes. Certains d’entre eux cherchent à substituer aux émotions qui les submergent des sensations qu’ils croient maîtriser. Ils s’automutilent, s’imprègnent de produits toxiques pour se griser et ne plus se sentir ou encore se serrent un cordon ou un foulard autour du cou pour ressentir un étourdissement. Ils me disent qu’ils ne veulent pas se suicider, que cela leur fait du bien de se faire mal. Beaucoup disent par leur conduite : « Regardez comme je peux me faire mal.» Pour ceux qui ont subi des abus sexuels, par exemple, agir est une façon de se défaire de la souffrance qu’ils ont subie.Tous les ados font des écarts, mais 15 % d’entre eux vont mal.

Il faut que les parents repèrent bien la différence entre une conduite d’écart (fumer un joint), un grand écart (descendre une piste noire verglacée sans entraînement) et le cran supplémentaire de la déchirure (aller jusqu’à la réanimation après un jeu du foulard).

L’écart nécessite un rappel à l’ordre des parents ; le grand écart une discussion sur les risques encourus et de la mobilisation.

La déchirure leur demande d’évaluer la nécessité qu’ils ont de se faire aider par un tiers.

Souvent les adolescents se libèrent quand un tiers intervient.

Propos recueillis par Carine Hahn

Faire parler les petits

La pratique des jeux d’évanouissement a certes de quoi inquiéter. Mais comment aborder ce sujet avec un jeune enfant ?

« Un enfant, à la différence d’un adolescent, pratique ces jeux par mimétisme. Quelqu’un lui a montré. Il va souvent s’amuser à refaire, sans bien souvent volonté ou conscience de prendre un risque. Et il n’y a pas forcément de victime, même s’il y a déjà eu quelques cas », souligne Caroline Cortey, pédiatre. Elle est l’auteure d’une thèse de médecine qui a donné lieu à une étude* menée fin 2015 dans 25 écoles de l’académie de Toulouse et qui a montré qu’un élève sur quatre

de CE1 et CE2 s’adonne à un jeu asphyxique.

Interroger de façon détournée

Elle l’a constaté dans son travail aux urgences pédiatriques de la ville rose : un enfant n’aborde que rarement le sujet spontanément. «Toute anomalie, tout malaise inexpliqué, comme un enfant qui a très mal à la tête, doit alerter.

Il existe aussi des signes plus spécifiques comme des traces de strangulation, des yeux injectés de sang, des taches rouges… Quand un enfant arrive aux urgences, je l’interroge sans son parent, j’essaie de savoir s’il joue à tel ou tel jeu.

De façon détournée. Là, souvent, il se livre, sans peur. Il dit s’il le connaît ou non.»

Sensibiliser aux risques encourus

Mais Caroline Cortey ne se contente pas d’interroger. Il lui paraît très important de sensibiliser l’enfant aux dangers qu’il encoure, ainsi que ses parents, souvent

à cent lieues d’imaginer qu’il pratique un jeu de ce type.

« Il faut expliquer à l’enfant que ce n’est pas un jeu, lui faire prendre conscience de ses gestes. Et puis, continuer à faire de la prévention avec les associations dans les écoles,

où le sujet reste peu abordé. Un programme national de prévention serait vraiment souhaitable pour toucher professionnels, parents et enfants.»

C. H.

* Prévalence des pratiques asphyxiques chez des enfants en classe de CE1

et CE2 dans le département de Haute-Garonne, menée auprès d’un échantillon de 1 125 enfants.

À LIRE

Jeux dangereux, jeunes en danger

par Pierre G. Coslin, éd. Armand Colin, 2012, 22 €

.

Le goût du risque à l’adolescence

par Xavier Pommereau, éd. Albin Michel, à paraître en mai 2016, 15 €.

L’enfant et les jeux dangereux

par Hélène Morano, éd. Dunod, 2012, 14,50 €.

1, 2, 3 : foulard

par Éric Sanvoisin, éd. Grund, 2014, 8,95 €.

Pour en savoir plus

3 programmes uniques pour libérer votre potentiel

🔥 L’Heure du Phénix

(Re)naissez à votre pleine confiance ! Dépassez vos blocages, brisez les automatismes qui vous freinent et bâtissez enfin une estime solide et durable.

⚡ BOOST

Un vrai coup de fouet pour passer à l’action maintenant ! En une séance stratégique, clarifiez vos priorités et repartez avec un plan concret et motivant pour avancer vite.

🌌 ODYSSÉE

Un voyage de transformation profonde. Un accompagnement sur-mesure pour franchir un cap décisif, aligner vos choix et incarner la meilleure version de vous-même.

Posts à l'affiche

Revenez bientôt

Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.

Posts Récents